Il controllo biologico

della tarma della cera

La tarma della cera? Una farfalla notturna le cui larve

si alimentano dei favi e di ciò che contengono.

Un tempo era considerata un vero e proprio flagello dell’alveare,

in realtà, determina seri danni quando gli alveari sono

troppo deboli o malati. Ma attenzione, ciò non toglie

che la sua presenza sia pericolosissima nei favi immagazzinati

e perciò va combattuta. La sperimentazione in questione

ci fa conoscere meglio il fenomeno

INTRODUZIONE

La tarma della cera, Galleria mellonella

(foto 1 e 2),

è una delle tante avversità

con cui devono confrontarsi gli apicoltori,

soprattutto in quelle aree dove

le temperature invernali non determinano

il rallentamento del suo ciclo

biologico. Questo parassita è ubiquitario

e convive negli alveari senza determinare

danni significativi se non

quando la famiglia è composta da un

numero esiguo di api.

è una delle tante avversità

con cui devono confrontarsi gli apicoltori,

soprattutto in quelle aree dove

le temperature invernali non determinano

il rallentamento del suo ciclo

biologico. Questo parassita è ubiquitario

e convive negli alveari senza determinare

danni significativi se non

quando la famiglia è composta da un

numero esiguo di api.

In carenza di soggetti che si occupano

della pulizia dei favi, le uova deposte

dalla Tarma schiudono e danno origine

a giovani larve che trovano nella cera,

nel polline e nei residui della covata,

il nutrimento necessario per il loro

sviluppo.

Solo le temperature al di sotto dei 10-

13 °C rallentano in modo evidente il

ciclo biologico, il quale torna ad essere

rapido non appena le condizioni ambientali

divengono favorevoli.

La lotta a questo Lepidottero è condotta

con trattamenti a base di anidride

solforosa o di insetticidi, determinando

danni ai materiali, rischi di contaminazione

dei prodotti e di possibile

intossicazione per l’operatore.

Considerando il valore economico che

i telaini con favo assumono per l’apicoltore,

risulta di estrema importanza

una loro adeguata e duratura protezione

nel periodo di immagazzinamento.

Per questo motivo si è ritenuto opportuno

effettuare una prova di confronto

applicando anidride solforosa, normalmente

utilizzata dagli apicoltori nel

controllo di G. mellonella, e un insetticida

microbiologico, allo scopo di valutare

la validità dei trattamenti attraverso

una stima visiva di efficacia.

MATERIALI E METODI

La sperimentazione è stata condotta

presso il Centro Sperimentale per l’Innovazione

Zootecnica (Ce.S.I.ZOO)

dell’Università degli Studi di Milano,

a Cornaredo (MI), in un locale seminterrato,

caratterizzato da un alto tenore

di umidità (75%-85% UR) e di temperatura (23° C), pressoché costante.

Condizioni ottimali per favorire la

schiusura delle uova e lo sviluppo larvale

della tarma della cera (foto 3).

Sono stati utilizzati 30 melari da 8 favi,

suddivisi in 3 tesi da 10 melari ciascuna.

Il materiale è stato stoccato in un laboratorio

di smielatura per un periodo

di 40 giorni dall’estrazione del miele

di acacia, allo scopo di permettere la

schiusura delle uova di Galleria naturalmente

presenti sui favi.

Successivamente si è proceduto alla

classificazione e numerazione di ogni

singolo telaio (foto 4).

I trattamenti hanno avuto inizio il giorno

11 luglio 2005 e le 3 tesi hanno visto

l’utilizzo di:

-

anidride solforosa spray distribuita

dall’alto della pila dei melari (tesi A);

- del prodotto a base di B. thuringiensis

varietà aizawai serotipo (prodotto

commerciale B 401 - Vita-Swarm sas),

diluito in acqua e nebulizzato

secondo quanto indicato dalla casa

produttrice, su ogni lato dei telaini

(tesi B) (foto 5 );

- controllo (tesi C) trattato come il

precedente ma con sola acqua

nebulizzata.

Terminati i trattamenti, i melari sono

stati ricoverati nell’ambiente già descritto,

in presenza di 3 arnie con favi

da nido contenenti Galleria allo stadio

di larve mature, crisalidi e adulti (foto

6 ), allo scopo di reinfestare il materiale

e valutare l’effetto dei trattamenti nel

tempo.

I controlli sono stati eseguiti all’inizio

della sperimentazione e dopo 1, 2 e 7

settimane, effettuando una stima esclusivamente

visiva dei telai distinguendoli

in quattro classi:

-

Danno assente (telaini integri).

- Presenza rosure (debole attività

trofica che non arriva a danneggiare

i favi).

- Presenza di gallerie larvali (favi

danneggiati ma ancora recuperabili).

- Compromissione del favo (danno

grave che rende i favi non riutilizzabili).

RISULTATI

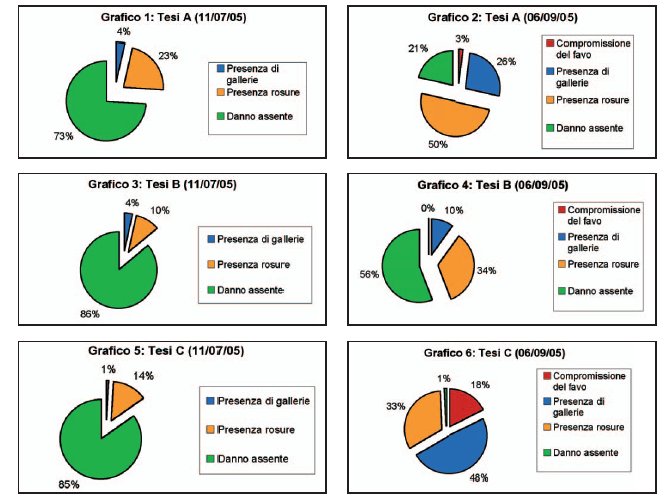

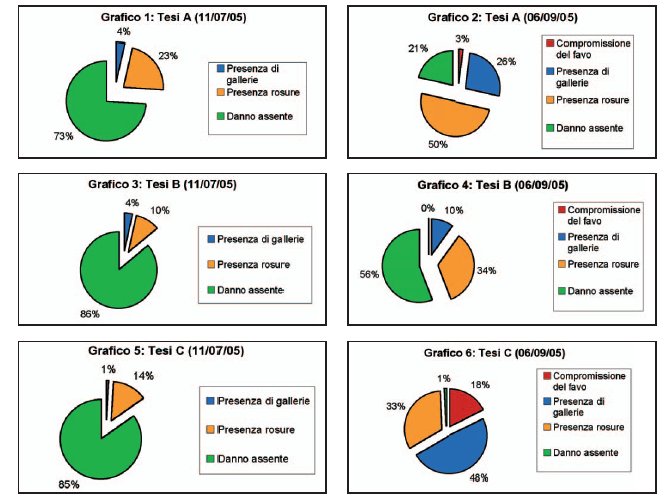

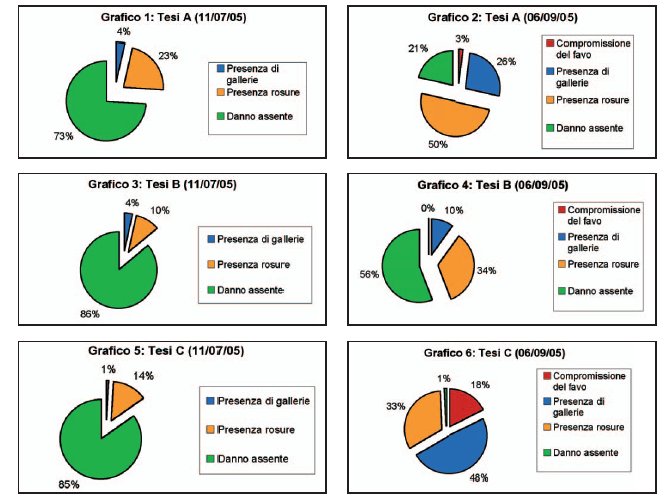

Per quanto riguarda la Tesi A, osservando

nel dettaglio l’andamento dell’infestazione,

si è notato come, dopo

un primo rallentamento dell’attività

dovuto all’effetto abbattente dell’anidride

solforosa, ci sia stata successivamente

una ripresa del danno che ha

portato, nell’ultimo controllo, alla compromissione

del 3% dei favi. Quelli integri

sono passati dal 73% all’inizio della

prova, al 21% (grafici 1-2) alla fine

della sperimentazione.

Nella Tesi B, dove si è utilizzato il prodotto

a base di B. thuringiensis, si può

notare come (grafici 3-4), anche nella

fase finale, cioè dopo 7 settimane dal

trattamento, la compromissione totale

dei favi sia rimasta a livello zero,

mentre ben il 56% non presentava alcun

tipo di attività trofica.

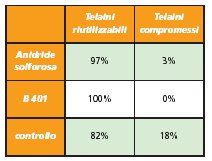

Il controllo (Tesi C) ha visto il 18%

dei favi completamente compromessi,

mentre solo l’1% è rimasto integro

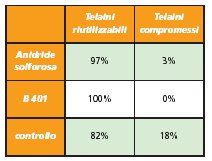

(grafici 5-6 ). Per avere una più chiara

visione dell’efficacia dei trattamenti,

nella tabella seguente si è voluto mettere

in evidenza la possibilità o meno

di riutilizzo dei telaini.

Nella prima riga si sono accorpate le

prime tre classi: quella riguardante i telaini

integri e le due con danno di entità

diversa, ma che non arriva a pregiudicare

il riutilizzo degli stessi; nella

seconda è riportata la percentuale di

telaini definitivamente compromessi.

CONCLUSIONI

Osservando l’evoluzione dei danni nel

tempo, si possono desumere utili indicazioni:

nella Tesi A (trattamento con

anidride solforosa) e, ancor di più nel

controllo (Tesi C), l’infestazione, e

quindi i danni conseguenti, hanno continuato

a progredire e sicuramente, se

la prova si fosse protratta oltre le 7 settimane,

i telaini completamente compromessi

avrebbero raggiunto livelli

molto più elevati.

Nel caso della Tesi B (trattamento con

B. thuringiensis) si è assistito alla morte

delle larve neonate che, dopo aver

iniziato a provocare una lieve rosura,

hanno cessato di alimentarsi determinando

un danno ininfluente sulla possibilità

di riutilizzo dei telaini.

Nel caso della Tesi B (trattamento con

B. thuringiensis) si è assistito alla morte

delle larve neonate che, dopo aver

iniziato a provocare una lieve rosura,

hanno cessato di alimentarsi determinando

un danno ininfluente sulla possibilità

di riutilizzo dei telaini.

(<---vedi tabella

)

Ricordando che la sperimentazione è

stata condotta cercando di creare il più

possibile le condizioni ottimali di sviluppo

della Galleria naturalmente presente

sui favi, e fornendo la possibilità

di successiva reinfestazione, si può

senz’altro ipotizzare come un uso tempestivo

del prodotto, ad esempio dopo

la pulizia dei melari da parte delle

api e prima del loro stoccaggio in magazzino,

possa offrire una protezione

totale nei riguardi dell’attacco di G.

mellonella nel tempo.

In conclusione si può affermare,

nonostante l’empiricità e i conseguenti

limiti scientifici di questa prova, come

questo prodotto a base di B. thuringiensis

abbia una effettiva attività di

contrasto sullo sviluppo di G. mellonella

e come possa fornire un supporto

efficace all’apicoltore nella protezione

dei favi immagazzinati.

Mauro Veca

Tecnico apistico

Istituto di Entomologia agraria,

Università degli Studi di Milano

è una delle tante avversità

con cui devono confrontarsi gli apicoltori,

soprattutto in quelle aree dove

le temperature invernali non determinano

il rallentamento del suo ciclo

biologico. Questo parassita è ubiquitario

e convive negli alveari senza determinare

danni significativi se non

quando la famiglia è composta da un

numero esiguo di api.

è una delle tante avversità

con cui devono confrontarsi gli apicoltori,

soprattutto in quelle aree dove

le temperature invernali non determinano

il rallentamento del suo ciclo

biologico. Questo parassita è ubiquitario

e convive negli alveari senza determinare

danni significativi se non

quando la famiglia è composta da un

numero esiguo di api.

Nel caso della Tesi B (trattamento con

B. thuringiensis) si è assistito alla morte

delle larve neonate che, dopo aver

iniziato a provocare una lieve rosura,

hanno cessato di alimentarsi determinando

un danno ininfluente sulla possibilità

di riutilizzo dei telaini.

Nel caso della Tesi B (trattamento con

B. thuringiensis) si è assistito alla morte

delle larve neonate che, dopo aver

iniziato a provocare una lieve rosura,

hanno cessato di alimentarsi determinando

un danno ininfluente sulla possibilità

di riutilizzo dei telaini.